・2013年2月追記

キャンペーン終了で値上がりしてしまいました。

今買うなら、NTT-XでDSP版のWindows8(DVD)がお得です。

筆者が2月下旬に確認したときは、自動クーポン割引の適用で

無印が6980円、Proが9980円でした。(ご参考まで)

Windows8をダウンロードで買ってみた。

XpPCからのアップグレードなので、同じ状況の人に役立つことと思う。

(2007年の

マザーボードF-I90HDにインストールしました。※

オンボードHDMI端子を初搭載した歴史的intel+atiマザーです。w)

Microsoftのサイト経由で購入できる。

アップグレード版のみだが、

3300円で買える。

日本マイクロソフト、Windows 8 Proへの

アップグレードを3,300円でダウンロード提供(watch)

さらに、

Windows 8 Media Center Packが期間限定無料。

DVDコーデックが無料で手に入るのはオイシイ。

従来のアップグレード版が

1万円を超えていたことを考えると、

かなりお買い得な感じがする。

パッケージ版がよければ、

Amazonなどで買える。

クーポンコード"WINDOWS8"を使えば、

1000円OFFされるので、3980円で買える。

32bit64bitのDVD付でこの価格。

1セット買って損はないよ!筆者も1月に購入。笑

※DVDが「実用上も必要だ」という話は最下段にあります。

(ダウンロード版の思わぬ落とし穴だったりする。)

アップグレード先のエディションが

(HomePremiumやHomeBasicではなく)

最上位版のProエディションであることも

ポイントだと思う。変な制限がない。

というか、Xp時代までは、

Professional(MCE)か、Homeの2種類だった。

そういう意味では、Vistaと7での

Ultimate版商売をやめて、原点回帰している。

7のUltimate(パッケージ版)は、

定価4万円。実売3万2千円ナリ。。。

Windows 8 Media Center Packが期間限定無料。※注

DVDが見られるようになるので、入れない手はない。

入れると、Windows8 Pro with Media Centerになる。

※注

Windows 8 Media Center Packは、

1月31日までに

「メールで取得する」だけでなく、

「アクティベートする」必要がある。

筆者のように「シリアルだけ確保」すると、

それは、2月1日以降、無効になる。

あと、同じメアドで何回も送信しても、

届くのは全く同じシリアルになる。

なので、2つ以上のWindows8を購入したら、

各々別のメアドでシリアルを取得すること。

2月1日以降の再インストールは、

それまでに取得したシリアルで可能なはず。

(ただ、OSのシリアルとの紐付けの有無は不明)

「リマインダ: Windows Media Center Pack をプロダクト キーを使ってアクティベート」という件名のメールより引用↓

無料の Windows 8 Media Center Pack は期間限定で、Windows.com のプロモーション用ページから入手できます。他の場所から Windows 8 Media Center Pack を取得すると、料金が発生する場合があります。このプランは 2012 月 10 月 26 日 から 2013 年 1 月 31 日 まで有効で、プロダクト キーは電子メール アドレス 1 件につき 1 つに限定されています。加えて、それぞれのプロダクト キーは 1 台のコンピューターでのみ使用できます。ご使用の PC が Windows 8 Pro を実行している場合、このプロモーションに登録できます。テレビの視聴や録画には、追加のハードウェアが必要な場合があります。Windows 8 Media Center Pack のプロダクト キーを取得するには、有効な電子メール アドレスが必要です。このプロモーションは 2013 年 1 月 31 日に終了するので、取得したプロダクト キーは 2013 年 2 月 1 日までにアクティベートする必要があります。Microsoft は、プロダクト キーおよびアクティベーション期限のお知らせを、提供された電子メール アドレスにのみ送付します。Catalysis Corporation は、サブスクリプションの情報を収集し、このようなメールを配信するために弊社が使用しているサードパーティ企業です。Windows 8 がプレインストールされた新しい PC を購入し、後からボリューム ライセンス版や製品版の Windows 8 Pro Pack または Windows 8 Media Center Pack を使って PC をアップグレードする場合、Windows ストアで PC の製造元から独占的に提供されるアプリケーションをインストールすることはできなくなります。

【レビュー】

使った感じ、慣れないとメトロは使いにくい。

そもそも、システム終了がどこにあるかわからなかった。笑

でも、デスクトップは、7と同じなので、

7のデスクトップ+タイル(メトロ)インターフェイスだと思えば、

そこまでの不便もないんじゃないかと思えたり。

それに、

Classic Shellを入れると、Windows7ライクに使える。

(筆者は、StartMenu8に乗り換えました。)

これで、Windows7の完全な上位互換になる。

アプリ数が充実していない現状ではタイル(メトロ)より便利。笑

筆者にとっては、

Classic Shell必須です。

※下記の記事も参考になる。

Windows 8発売記念企画

Windows 7以前の使い勝手を取り戻すソフト特集(watch)

・「Google 日本語入力」は開発版を使うべし。

「Google 日本語入力」v1.7の開発版が公開、Windows ストアアプリでの動作がサポート

「Google 日本語入力」開発版がアップデート。Windows 8への対応がさらに強化 機種依存の絵文字に注釈が表示されるようになるなどの改善も

今回、このマシンは、

Xp(MCE)からアップグレードをした。

「なぜいまだにXpだったか」といえば、

X1250(オンボGPU)が

Aeroに対応していなかったので、

Vistaや7にアップグレードできなかったのだ。

現実にはできるけど、デメリットが大きかった。

Vistaや7は、Aero無効にするとXpより不便。

その点、Windows8はAeroが廃止されたからイイ。笑

Aeroがないことを前提として動くので、

不便となる場面も減るというものだ。

動作はキビキビしているし、

インターフェイスが変わって新鮮。

今のところ不便に感じたのは、

liveアカウントを使った場合に、

それがログインパスワードになるため、

長いログインパスワードの入力が面倒なこと。

デスクトップだから、パスワードは不要。

自動ログインするように設定したら、

パスを回避できて、非常に楽になる。

スリープから解除時にロックも外すと楽。

いまさら、WindowsXpを使っているのは、

PCライフにおける時間的なロスが大きい。

特に、起動時間とスリープ制御の点で。

アップするか、買い換えるべき。

Vistaは、なにもいわずにアップしろ。笑

Windows7もいいOSだったと思う。

けど、Windows8は上位互換だから、

Windows7にこだわる必要はない、という印象。

MS謹製スタートボタンを愛用する人くらい。

SSDとUSB3.0への対応強化がポイント。

Windows8、安くていい買い物だった。

【どんなXpのPCをWindows8にアップグレードすべきか】

一般に当てはまることを。

Vista用のグラフィックドライバーが提供されていれば、

Xp世代の製品(ノートパソコンを含む)に対して、

Windows8は良いアップグレード先となりうる。

グラフィックドライバーは、

↓このへんから探す。

・

Intelのサポート

・

AMD(ATI)のサポート

・

Nvidiaのサポート

※「Windows8対応ドライバー」に対応するGPUであれば

そのドライバーをインストールすればよい。

ただ、「Windows8対応」のドライバーは、

そのほとんどが比較的新しいGPUにしか対応していない。

この場合に、Vista用のドライバーを適用することになる。

Xp用のドライバーと8は互換性がないので、適用できない。

逆に、Vista用のドライバの提供さえないと、

「Microsoft基本ディスプレイアダプター」が適用される。

それでも、昔(Xp時代以前)の標準ドライバとは違い、

動画の再生ができたりするので、滅茶苦茶不便ではない。

しかし、解像度の問題は残る。

GPUと液晶のスペックにもよるかもしれないが、

DotByDotにならなかったりすると、使用に耐えない。

これだったら、Xpのままの方がマシなレベルだろう。

【ダウンロード版のインストール】

とりあえず、クリックする。

Windows8-UpgradeAssistant.exe

↑というファイルがダウンロードされる。

これ自体は5MBほどで軽い。

んで、クレジットカード情報などを入力。

なんか住所や電話番号も入れさせられた。

※名前以外は、まじめに書かなくてもいいのかも。

購入が終わると、シリアルキーが表示されるので保存。

ちなみに、購入確認画面の右上には、

「プロモーションコード」の入力欄があった。

最近対象のWindows7PCを買った人は、

メールで送られたコードを入力すると1200円になる。

ようやくOS本体のダウンロードが始まる。

筆者のWiMAX回線だと1時間くらいかかりそうだ。

【インストール後のアレコレ】

インストール完了。

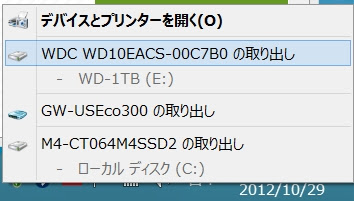

・無線LANアダプター

まず、よかったのは、

PLANEX製USBWiFiアダプター

GW-USEco300の

Driverが自動で読み込まれたこと。

インストール直後にネットに繋がった。

・5年前のマザーについて諸々。。。

筆者のマザーボードは、 F-I90HDである。

※

F-I90HD 最新Driver&BIOS まとめページを参照

特に不便を感じていないので、そのまま使ってる。笑

※↑ノートパソコンのi5環境があるからかも。

購入当初との大きな変更点は、SSDにしたこと位か。

SATA2接続なので、SSD(M4)の半分の性能しか発揮していない。

基本的なところはinboxドライバーが自動適用された。

ネットも繋がるし、だいたいのことはできていた。

2点だけ、トラブルシュートしたので記載しておく。

(1)5年前のマザー内蔵GPUドライバー

Xpress1250について

「Microsoft基本ディスプレイアダプター」

つまり、標準アダプターで認識され、

解像度が最大でも1400x1050だった。

Windows8のドライバーは存在しない。

そこで、Vista用のドライバーを入れることにした。

ただ、守るべきコツがあるため、以下に紹介しておく。

=Windows8でのCCC起動のコツ。※確認済み※=

CCCがインストールされているのに、

.NET Framework関係のエラーが表示されて起動に失敗してしまう。

対処法を見つけ、確認したのでアップ。(32bit/64bit共通)

1.Windows 8 への .NET Framework 3.5 のインストール

↑を先にやる必要がある。CCCと前後してはダメ。

「コントロール パネルでの .NET Framework 3.5 の有効化」を参照。

コントロールパネル→プログラムと機能→Windows の機能の有効化または無効化

→「Microsoft .NET Framework 3.5」のチェックボックスをすべて埋める。

※リンク先では、Microsoft .NET Framework 3.5.1になっているが無視。

↑の状態にして適用をすると、ダウンロードとインストールが自動でされる。

インストールが完了するまでは次の工程にいってはならない。

2.10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc.exeをダウンロード。

自動インストールしようとすると、失敗するはず。

失敗後、↓のフォルダまで移動する。

C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\

3.Vista互換モードでインストールする。

C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\Setup.exe

を、右クリックして、プロパティ。互換性タブをクリックし、Vistaを選択。

あとは、通常通りにインストール作業を進めればいける。

「Windows8でCCCが起動しない」という情報はウソです。

※ネット情報に、CCCが起動しないとの書き込みがありました。

筆者はVista用のドライバー(CCC)をインストールして起動しています。

.NET Framework 3.5が、Windows8標準でインストールされていない関係で、

CCCが起動しないトラブルが起こっていると思うので、ご確認を。

(筆者のGPU試行錯誤メモ)

はじめWindows8対応の

Catalyst 12.11 Betaを入れたが、

古いGPUはサポート外。←確認しろよΣ

仕方がなく、Vista用のDriverをインストール。

10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc.exe

互換モードを使ってVistaにして、管理者権限でやると入った。

これで解像度を、1920x1080に設定できた。

ただ、当初、CCCが起動しなくて凄く困った。

けど、インストールを繰り返していたらCCC起動。笑

.NET Framework 3.5が悪さをしていた。

CCCでオーバースキャンをいじって黒枠を直した。

筆者がCCCに用事があるのは、黒枠問題の解決だけ。

=HDMIで音が出ない=

×BIOSでDVI出力になっている。→HDMIに。

×ALC888のDriverが入っていない。

・ATI HDMI Audio(R2.70/2012/6/22)

・Realtek High Definition Audio(R2.70/2012/6/22)←Xp用と互換性ナシ

両方、最新バージョンで揃えインストールする必要がある。

バージョンが違うと、音切れが発生する。

※Windows8は、HDMI Audioのinboxドライバーをもっている。

ただ、GPU(AMD)ドライバーをインストールすると音が出なくなる。

そんなときに、Realtelkのドライバーをインストールすると直る。

HDMI_R270.exeだけでも音が出たので、

迷ったら、HDMI_R270.exeを試して音がでるかチェック。

音がでたらOK。音が出なければ、Driverを入れることを推奨。

(2)5年前のマザーのAHCI

IDEモードでアップグレードしてしまったので、

AHCIモードに変更する。インストール後でも比較的簡単。

レジストリを起動(検索からregedit)

HKEY_LOCAL_MACHINE → System → CurrentControlSet → Services → storahci →StartOverride

「StartOverride」を3→0に変更。

再起動後にBIOSでIDE→AHCIに変更。

起動すると、「標準 SATA AHCIドライバー」になってる。

特にAMDのドライバーにする理由がなければこれでOK。

ちゃんとホットスワップに対応している。

「AMD AHCIドライバー」1.3.1.50 2012/09/17 に変更する方法。

※注意:Windows8標準ドライバーの方が、安定性は上です。

筆者は、標準ドライバーで使っています。上級者向けです。

AMD Chipset Drivers(12-10_vista_win7_win8_32-64_sb.exe)をダウンロードして、

フォルダを展開する。AHCIドライバーは↓にある。

C:\AMD\Support\12-10_vista_win7_win8_32-64_sb\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\AHCI\W8

コンピューター右クリック→管理→デバイスマネージャー

→「標準 SATA AHCIドライバー」を右クリック→ドライバータブ

→ドライバーの更新→コンピューターを参照して~

→コンピューター上のデバイスドライバーの一覧~

→ディスク使用→AHCIドライバーの位置(C:\AMD\~)を指定

→「AMD SATA Controller」を指定

→ウィザードの流れに任せて、最後までいったら再起動。

【ダウンロード版の注意点まとめ about DVDメディア】

パッケージ版@Amazonを買う必要がある人が一定数いると思う。

ダウンロード版はDVDメディアを焼くのが面倒。

「iso」といって意味がわからない人には、無理。

isoファイルも、発行後のシリアルをブラウザに入れて

落としてきた専用ソフトを起動してダウンロードする。

筆者は、トラブル時に

「修復するからメディアを挿入しろ」との表示に驚いた。

もってねーよ。笑

それから検索してダウンロード版のメディアの焼き方を見つけた。

他にコンピュータがあったからできたようなものだ。

筆者は、32bit→32bitにアップグレードしたが、

32bit版でisoを落とすと、32bit版がダウンロードされる。

ここで、64bit版の選択項目などは表示されない!

逆に、64bit版でisoを落とすと、64bit版がダウンロードされる。

※ライセンス上は、32bit/64bitどちらにもアップグレードできる。

この方のブログが有用な情報をまとめてくれている。

つまり、ダウンロードソフト(Windows8-Setup.exe)を

起動しているOSが32bitなら、32bitのisoがダウンロードされるし、

起動しているOSが64bitなら、64bitのisoがダウンロードされる。

◎32bit版OS(Xp/V/7)から、32bit版Win8へUPGは、問題ない。

→インストール後に、32bitWin8上で32bitメディアを作ればいいだけ。

△32bit版OS(Xp/V/7)から、64bit版Win8へUPGは、面倒くさい。

→インストール後の32bitWin8上で、64bitメディアを作ることはできない。

→他の64bit版OS(Xp/V/7/8RP)上で、isoを落とし64bitDVDを作る。

◎64bit版OS(Xp/V/7)から、64bit版Win8へUPGは、問題ない。

→インストール後に、64bitWin8上で64bitメディアを作ればいいだけ。

△64bit版OS(Xp/V/7)から、32bit版Win8へUPGは、面倒くさい。

→インストール後の64bitWin8上で、32bitメディアを作ることはできない。

→他の32bit版OS(Xp/V/7/8RP)上で、isoを落とし32bitDVDを作る。

※8RPについては、下記リンク参照。

「ダウンロードは3年間で10回可能」という点も考えもの。

一般ユーザーにとっては十分だろうけど、

OSのインストール・アンインストールを繰り返すような

ヘビーユーザーにとっては、むしろ少ないかもしれない。

将来Windows8のServicePack1のisoを入手する際は、その回数も費消する。

とすれば、ダウンロードは毎回利用するような類のものではない。

DVDメディアを利用する必要性は高いと思われる。

【Windows8RP(Release Preview) 】

※

iso直リンまとめページ参照。

※

Windows 8 質問スレッド Part.1参照。

そもそも、メディアが何もない状態の人は、

Windows8のRelease Previewを仮インストールして、

32bit/64bitのOSで、「正式版iso」を落とせばいいかも。

RPはどうせ消すから、

USBインストールで十分。

△32bit版OS(Xp/V/7)から、64bit版Win8へUPGは、面倒くさい。

→インストール後の32bitWin8上で、64bitメディアを作ることはできない。

→他の64bit版OS(↓8RP↓)上で、isoを落とし64bitDVDを作る。

64bit日本語版 3,523,610,624バイト (3.3G)

http://iso.esd.microsoft.com/WRPDL/D29D6C5B1D8AF956B5DA9DF738CFD92DFD4F6C8FB/Windows8-ReleasePreview-64bit-Japanese.iso (無料)

△64bit版OS(Xp/V/7)から、32bit版Win8へUPGは、面倒くさい。

→インストール後の64bitWin8上で、32bitメディアを作ることはできない。

→他の32bit版OS(↓8RP↓)上で、isoを落とし32bitDVDを作る。

32bit日本語版 2,597,730,304バイト (2.4G)

http://iso.esd.microsoft.com/WRPDL/D29D6C5B1D8AF956B5DA9DF738CFD92DFD4F6C8FB/Windows8-ReleasePreview-32bit-Japanese.iso (無料)

64bitのDVDisoを入手するためにやってみた。笑

実際にやってみるとわかるが、非常に面倒で二度手間。笑

Microsoftから好きなisoを落とせればいいのにね。

【結論】

ダウンロードだけで1時間以上&インストール作業×2ェ…

結局、そういう作業が面倒な人にとっては、

ダウンロード版ではなく、

DVDを買う需要もあるんじゃね?ってこと。

※パッケージには、32bit/64bitのDVDが入っている。

筆者は、2013年1月下旬に、Amazonで

パッケージUPG版を購入しました。

Amazonのクーポンコード"WINDOWS8"の適用で、

4980円から1000円OFFの3980円で買えた。

しばらく積みOSです。笑

→Windows Media Center Pack認証のためにインストールしました。

HPのノートパソコンdv6i(Windows7)へインストール。記事はこちら。